<春季東京都高等学校野球大会:東亜学園7-1東海大菅生>◇3日◇準決勝◇スリーボンドスタジアム八王子

東亜学園は秋季都大会では1回戦で東海大高輪台には辛うじてサヨナラ勝ちしたものの、2回戦では小山台に4-7で敗れている。1回戦を取材した時、東亜学園の武田朝彦監督は、「力はここ10年くらいで一番ないです」と語っていた。確かに大物打ちの選手がいるわけではない。エースの佐々木 俊(3年)も、驚くほどの速球を投げるわけではない。しかしこの春、果敢な走塁と、走塁を生かすバントなどの質の向上、それにエースの佐々木の成長で、東亜学園は春季都大会で初優勝を果たした。東亜学園が公式戦で優勝するのは、1989年夏の西東京大会以来になる。

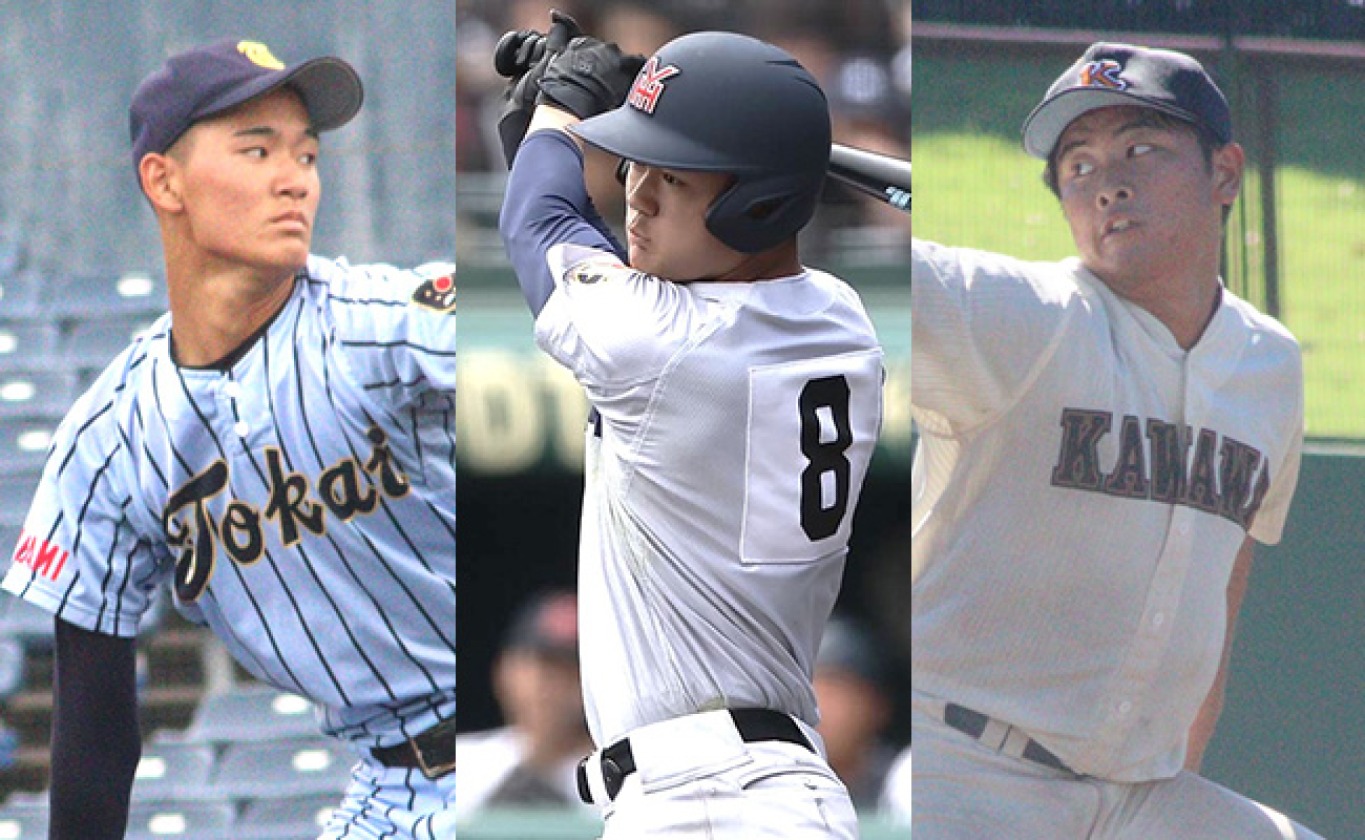

決勝戦の相手の東海大菅生は、準々決勝で帝京を大逆転で破り、勢いに乗る。決勝戦は背番号10の酒井 奏歌(3年)が先発した。

1回表、東亜学園は、1番・磯部 翔貴外野手(3年)が二塁打を放つと、2番・山下海龍外野手(3年)の遊ゴロで三塁に進み、3番・鈴木 朝陽外野手(3年)のスクイズであっさり先制する。

3回表は、1番・磯部、2番・山下の連続安打に、ボークで二、三塁となり、3番・鈴木の左前安打で磯部が生還。山下も本塁を突いたが、これが外野からの好返球でアウトになった。それでも5番・佐藤 海斗捕手(3年)の二塁打で、さらに1点を追加する。

4回表から東海大菅生は2番手として川崎 稜太(3年)をマウンドに送る。川崎は146キロの速球を投げるなど、球には力があるが、ボール先行でピリッとしない。

5回表には、2番・山下の中前安打に3つの四死球で押し出し。さらに7番・高見遼汰内野手(3年)のスクイズで、東亜学園が1点を追加する。

一方、東亜学園の先発・佐々木は、2回戦で関東第一に勝って以降、エースとしての風格が出てきた。「昨日(準決勝)からいい雰囲気で来ており、ストライク先行のピッチングができました」と語る。最速は130キロ台の半ばだが、カーブなどの変化球で緩急をつけた投球をする。捕手の佐藤が「気持ちだ」と自分の胸を叩きながら、佐々木を鼓舞し、佐々木は強気の投球をする。

7回まで打たれた安打は、単打のみの3本だけ。東海大菅生の2番・久米川 欣士内野手(3年)にはどういうわけか2度の死球があるものの、この試合では四球はない。ボール球が少なくリズムがいいから、野手もファインプレーを連発する。この大会、ここまでみてきて、こんなに守備がいいチームだったか、と思ってしまうほど、守りはしっかりしていた。

ただ6回裏は東海大菅生の1番・近藤 真旺外野手(3年)の内野安打に失策が重なり、無死二塁とピンチを迎えた。それでも3番の強打者・小上防 登生内野手(3年)のレフトへの打球を、東亜学園の左翼手・磯部が好守して、得点を与えない。

この大会の東海大菅生は、1回戦の日大一戦は3回表に4点を取って9-1、2回戦の世田谷学園戦は2回表に4点を取って5-0、3回戦の桜美林戦は7回表に5点を取って10―0、準々決勝の帝京戦は8回裏に6点を取って7-5、準決勝の日大三戦は2回表に4点を取って4-3、といったように、4回戦の共栄学園戦を除き、1イニングに4点以上のビックイニングを作って、勝ち進んできた。

しかし東亜学園の佐々木は、ビッグイニングを作らせなかった。8回裏に東海大菅生は、この試合1番に入った近藤が木製バットで本塁打を放ったが、失点はこの1点のみ。

9回裏には、3番・小上防が、本塁打性の特大のファールを打ったが、最後は準々決勝から使い始めたスプリットで三振に仕留めた。小上防に続き5番・笹原 雄大外野手(3年)を三振に仕留め試合終了。佐々木は歓喜の雄たけびを挙げて、東亜学園が初優勝を決めた。9回を完投した佐々木の投球数は102。ほとんど危なげがなかった。佐々木で目立つのは、膨れ上がった太ももだ。「中学生との時から、トレーニングは好きでした」と佐々木は言う。鍛えられた下半身が、抜群の制球をもたらした。そして、関東第一など強豪と対戦することで、メンタルが鍛えられた。この大会にはMVPの表彰はないが、MVPと評価して間違いない活躍であった。

一方、敗れた東海大菅生の若林弘泰監督は、「高校生は難しい。悪い面が出ました」と語る。決して1-7で敗れるような力の差ではないが、勝負は一度流れを失うと、こういう展開にもなりうる。

二松学舎大付、関東一が初戦で敗れる一方で、大東大一、府中東といった新たな勢力がベスト16に残り夏のシードを決めたこの春の大会。決勝戦はこの大会を象徴するように、高校生の可能性と、試合の流れの怖さを再認識させられた戦いだった。

応援メッセージ

まだメッセージがありません。

>> 続きを表示

まだメッセージがありません。

まだメッセージがありません。

>> 続きを表示