「伝統校」の誇りと歴史を胸に戦う──100年以上の歴史を築きあげている高校野球。その中には幾度も甲子園の土を踏んだが、ここ数年は遠ざかり”古豪”と呼ばれる学校も多く存在する。

昨年から導入された低反発バットや夏の甲子園二部制など、高校野球にも変革の時期が訪れようとしている。時代の変遷とともに変わりゆく中で、かつて聖地を沸かせた強豪校はどんな道を歩んでいるのか。『高校野球ドットコム』では名門復活を期す学校を取材し、チームの取り組みや夏に向けた意気込みに迫った。

全国制覇3度の名門

「去年の秋負けた時から『今年だよ』って選手には言っています。『ここ逃したら帝京終わるぞ』って思っています」

14年間届いていない聖地・甲子園。「東の横綱」と呼ばれた帝京の復活へ。就任4年目となる金田 優哉監督は今年にかけている。

「今まで僕は口にしてこなかったけど、あえて今年は『名門復活』だって選手に伝えています」

毎年秋に新チームの方針を固めるミーティングでは、スローガンが決められる。今年のチームは「超越」。そのサブタイトルにつけられたのが「名門復活」である。

「選手には意識させなかったけど、帝京の歴史の中で考えるとここまで甲子園から遠ざかるチームではない。そして『復活』というのは、その時勝つだけじゃダメ。継続して勝っていく組織を作らないといけない。下級生も頑張らないといけないです」

帝京は春夏合わせて26度の甲子園出場、全国制覇3度の実績を誇る名門だ。学校の校舎からグラウンドに行く数メートルの間に数多くの記念品が飾られ、練習場所のいたるところにプロ入りを果たしたOBからの寄贈品が置かれている。こうした歴史がグラウンドに散りばめられ、2011年から甲子園出場を逃している今でも26人の1年生が入部する人気ぶり。「今のままではただの古豪だと。そんな学校じゃないとあえて意識させています」。危機感を募らせる金田監督は、選手達に帝京のプライドを注入している。

「今年咲けなかったらいつ咲くの」

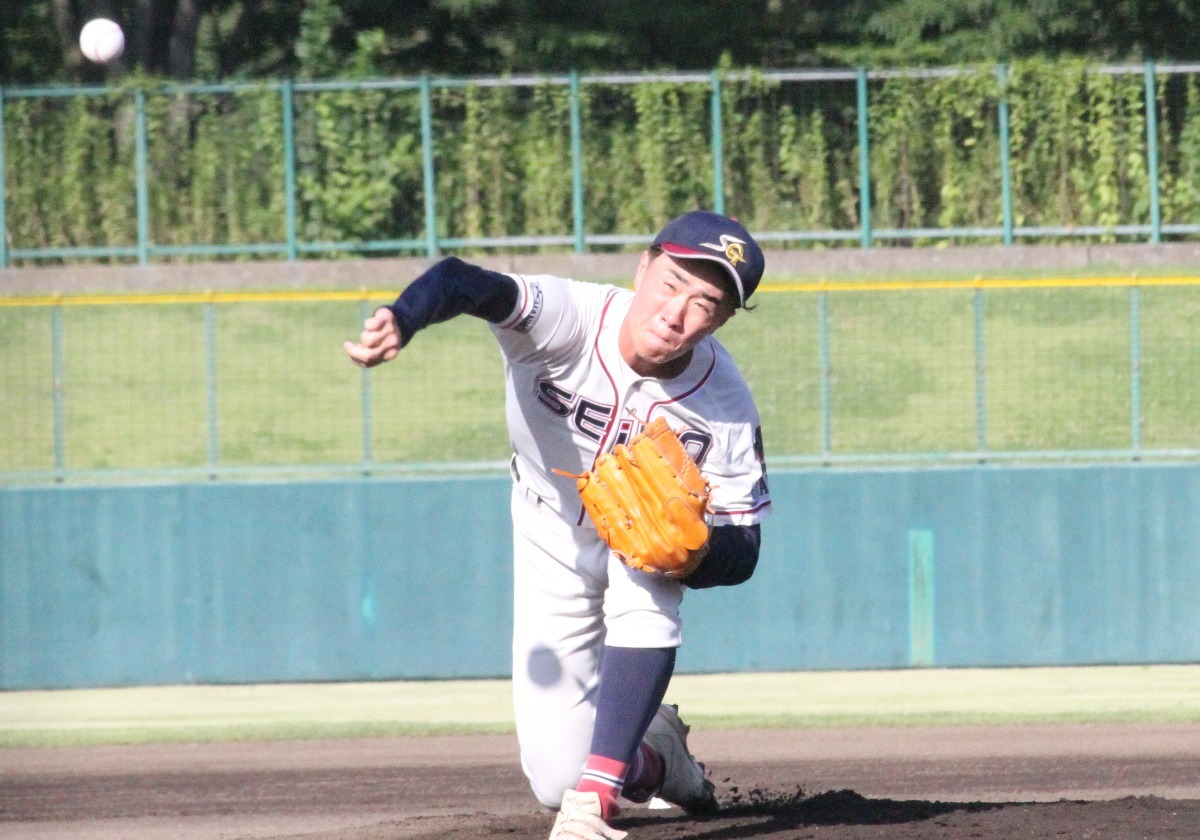

△昨年主将の西崎は惜しくも甲子園に届かず大粒の涙を流した

△昨年主将の西崎は惜しくも甲子園に届かず大粒の涙を流した

指揮官がそこまで強い覚悟を見せるのには、昨年の苦い経験がある。春は強力打線で都大会連覇を果たし、チームのスローガンに掲げていた「圧倒」がメディアの見出しを飾った。勢いそのままに夏も勝ち上がり、満を持しての臨んだ東東京都大会決勝。堅い守りにも定評があった帝京が、まさかの1試合4失策。痛恨のミスが響いて惜しくも甲子園切符は届かなかった。

「甲子園に行かせたかった。行かせてあげなきゃダメだった」

監督が敗戦後のロッカールームで涙を殺しながら話していたことを記憶している。そこから半月、新チームの合宿の昼休みに見た甲子園決勝の中継には関東第一の姿があった。

「惜しいとは捉えていません。決勝での敗戦があと一歩だとも思っていないし、二歩だとも思っていないです。もっと差はありましたけど、あそこの壁を破って甲子園でやらせてあげたかった」と自身の経験不足を悔やんでいた。

切り替えて臨んだ秋、都大会決勝進出をかけた戦いで今度は二松学舎大付に8回コールド負けの屈辱を味わった。春に復活ののろしをあげたが、夏、秋と連続して東東京のライバルの前に屈し、掴み切るには至らなかった。

「3年生に言っているのは、結局甲子園に行けなかったらそれだけ将来の肥やしになっちゃうんだよということです。今年もその肥やしで終わるのか。十分耕された上で今やってるのに、じゃあ最後いつ咲くのって。咲くのって最後は自力なんです」

だからこそ今年の夏にかける思いは強い。過去の先輩たちの思いを背負い、決勝で涙を飲んだ選手たちとリベンジに燃えている。

「去年なんかいいものを見せてもらって、あれだけ悔しい思いを味合わせてもらった。今年咲けなかったらもう帝京は咲けないんじゃないのって思ってます」

あえてライバル校を意識

この記事へのコメント

読込中…

読込中…

まだメッセージがありません。

>> 続きを表示